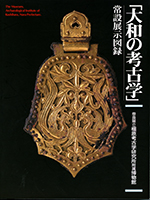

橿原考古学研究所附属博物館では、奈良県内の多くの遺跡から出土した資料を通じて、日本史の中で重要な位置を占める奈良県の歴史について理解を深めていただけるよう、常設展「大和の考古学」のほか、春秋2回の特別展、夏には発掘調査成果の速報展「大和を掘る」を開催しています。

展示室では、ボランティアの方々による展示解説があります。また、映像ライブラリー、情報コーナー、休憩室など無料でご利用いただける施設もありますので、ぜひご来館ください。(なお、館内では食事はできません。)

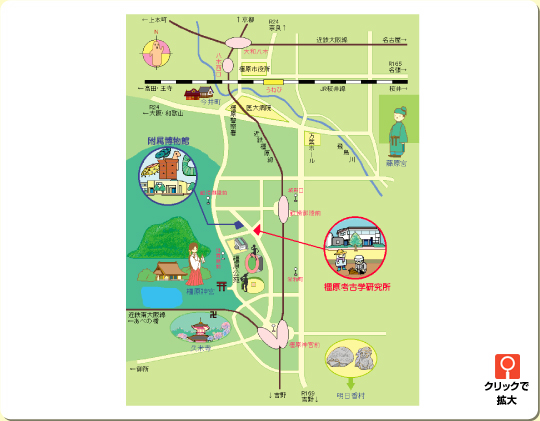

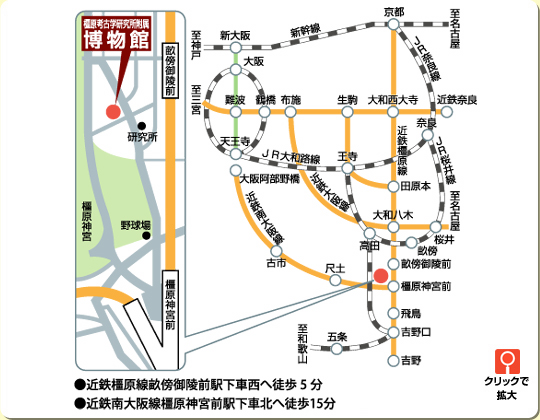

| 博物館トップページ>アクセス |

| 橿原考古学研究所附属博物館の周辺地図、電車交通、自動車ロードマップがご覧頂けます。 | |

| |

|  | |||||

| 博多・広島方面/新大阪から | |||||

| ●新大阪駅/JR[環状線]または大阪市営地下鉄[御堂筋線]→天王寺で[近鉄電車]に乗換え→大阪阿倍野橋駅[近鉄電車]橿原神宮前駅(急行:約40分)→橿原神宮前駅下車 徒歩15分 | ||||||

東京・横浜方面/京都駅から | ||||||

●近鉄京都駅→畝傍御陵前駅(急行:約70分)下車 徒歩5分 | ||||||

東京・横浜方面/名古屋駅から | ||||||

●近鉄名古屋駅→大和八木駅[近鉄電車/近鉄橿原線](特急:約110分) →畝傍御陵前駅下車 徒歩5分 | ||||||

東京・横浜方面/奈良交通バス利用(大和八木で近鉄電車に乗換え) | ||||||

●新宿→夜行高速バス「やまと号」(約8時間)→大和八木駅[近鉄電車/近鉄橿原線]に乗換え→畝傍御陵前駅下車 徒歩5分 | ||||||

| 関西空港から奈良交通バス利用(大和八木で近鉄電車に乗換え) | ||||||

| ●関西空港→リムジンバス(約60分)→大和八木駅[近鉄電車/近鉄橿原線]に乗換え→畝傍御陵前駅下車 徒歩5分 | ||||||

| ||||||

| 自動車で | |||||

●奈良市内から約45分 ●京都市内から約2時間 ●大阪市内から約1時間

| ||||||

Ⅰ狩人の時代三郷町勢野峰ノ阪遺跡下層石器群は炭素同位体(C14)による年代測定法によって、2万5千年前の石器であることがわかりました。礫を分割して石核の素材とする技術は、この時期の列島に広く発見されています。近畿ではさらに発展して、瀬戸内技法とよばれる翼の形をした剥片を量産する技術へつながっていきました。 | ||||||||||||

| ||||||||||||

Ⅰ.定住へのあゆみ | ||||||

|

| |||||

|

唐古・鍵遺跡は近畿最大の環濠集落です。弥生時代中期初めには、長径約500m・短径約400mの楕円形に、幅10m・深さ2m以上をはかる大環濠が完成しました。後にその外に幅約5mの濠をいく筋も加え、防御の効果をより高めていきます。

ちなみに大環濠の掘削土量は、全長120mの前方後円墳の体積に等しくなります。古墳時代のはるか以前に、すでに大規模な土木作業を可能とする、労働力の確保と組織化が果たされていました。この力が戦争に向けられたのです。

耕作地から離れた丘陵や尾根上に、高地性集落と呼ばれる集落が一時的に築かれます。見張り台的な小規模なものが多い中で、東大寺山遺跡は大規模なものであり、尾根上にあって外周に空濠を巡らしていました。盆地の集落の一つが戦争から身をまもるため、弥生時代後期中頃に一時的に移動してきたものです。

ヤマト王権の成立

3世紀後半、奈良盆地の南東部に大型前方後円墳が突如としてつくられます。それが最初の大王墓、箸墓古墳です。その造営に直接かかわった纒向遺跡では、遺跡内に箸墓に先行する石塚古墳などがすでにつくられていました。

纒向を最初の都とする考えが有力ですが、まだその中心となる部分は発掘で確認できていません。また、箸墓古墳に類似した初期の古墳が瀬戸内から北部九州にあり、それらの地域によるまとまりが、初期のヤマト王権を支えたと考えられます。

| |||||

| 纒向遺跡に持ち運ばれた各地の土器 |

5世紀は、日本列島の5人の王が中国に使いを送ったと中国の歴史書に記された時代です。彼らは、東アジアのなかでも特に朝鮮半島の情勢に強い関心を向けていました。また、日本列島の各地に多くの渡来人がやって来ました。その中心は朝鮮半島からの人々であり、特に南部の百済・伽耶を取り巻く不安定な国際情勢が多くの人々の移住をうながしました。彼らによってもたらされた新しい技術は、金工・鉄器生産と土木技術、須恵器生産などがあげられます。同時に乗馬の風習や、横穴式石室の埋葬法とともに、死者に食物を供える須恵器の副葬などの風習が伝えられ、技術革新とともに日常生活にも大きな影響を与えました。 | |

|  |

倭の五王を中心とした活発な対外交流により、5世紀には多くの新しい文物や文化が列島に流入しました。それは、横穴式石室、乗馬の風習、金銅製品、須恵器生産など、さまざまな分野におよびました。これらは、当時の社会の仕組みを大きく変える要因となりました。広域にわたる群集墳の成立や、支配者層の古墳の変化は、その表れです。 | ||||||||

| ||||||||