Clik here to view.

Clik here to view.

〔墳形〕前方後円墳、全長94m、

〔埋葬施設〕墳頂部不動尊堂裏に凝灰岩製の舟形石棺の身部がある。長さ3.5m、幅1.4m」

〔築造年代〕

〔その他〕綿貫古墳群にある普賢寺裏古墳、不動山古墳、二子山古墳(湮滅)、観音山古墳が一代一墳の位置づけで築造されたと考えられる。

くびれ部に方形台状の造りだしがあり、特殊な埴輪配列と土師器が確認され、

祭祀の行われた場所と見られる。

〔感想〕

| Image may be NSFW. Clik here to view.  ■-伊豆国 ■-東海道 | |

| 豆州(ずしゅう)[1] | |

| 東海道 | |

| 静岡県伊豆半島、東京都伊豆諸島 | |

| 下国 | |

| 中国 | |

| 3郡21郷(近世頃から4郡) | |

| (推定)静岡県三島市 | |

| 静岡県三島市(伊豆国分寺塔跡) | |

| 静岡県三島市 | |

| 三嶋大社(静岡県三島市) | |

| テンプレートを表示 | |

| 全座標を出力 - KML |

| 全座標を出力 - GPX |

| 位置データを出力 - RDF |

清寧天皇三年壬戌三・四月、富士浅間山焼崩、黒煙聳天、熱灰頻降、三農営絶、五穀不熟、依之帝臣驚騒、人民愁歎

自去三月十四日迄四月十八日、富士山巓自焼、昼則烟気暗瞑、夜則火花照天、其声若雷、灰下如雨、山下川水皆紅色也

駿河国富士山、昼夜恒燎、砂礫如霰者、求之卜筮、占曰、于疫、宜令両国加鎮謝、及読経以攘災殃

五月、甲戌、廃相模国足柄路開筥荷途、以富士焼砕石塞道也

富士郡正三位浅間大神大山火、其勢甚熾、焼山方一二許里。

光炎高二十許丈、大有声如雷、地震三度。歴十余日、火猶不滅。焦岩崩嶺、沙石如雨、煙雲鬱蒸、人不得近。大山西北、有本栖水海(みずうみ)、所焼岩石、流埋海中、遠三十許里、広三四許里、高二三許丈。火焔遂属甲斐国堺。

駿河国富士大山、忽有暴火、焼砕崗巒、草木焦殺。土鑠石流、埋八代郡本栖并剗両水海。水熱如湯、魚鼈皆死。百姓居宅、与海共埋、或有宅無人、其数難記。両海以東、亦有水海、名曰河口海;火焔赴向河口海、本栖、剗等海。未焼埋之前、地大震動、雷電暴雨、雲霧晦冥、山野難弁、然後有此災異焉。

甲斐国言、駿河国富士山神火埋水海

| Image may be NSFW. Clik here to view.  十里木高原から望む宝永山と宝永第一火口 | |

| 富士山 | |

| 1707年12月16日 | |

| プリニー式 | |

| 日本本州島,静岡県と、山梨県に跨る Image may be NSFW. Clik here to view.  北緯35度21分29秒東経138度43分52秒 / 北緯35.3580度 東経138.7310度 / 35.3580; 138.7310 北緯35度21分29秒東経138度43分52秒 / 北緯35.3580度 東経138.7310度 / 35.3580; 138.7310 | |

| 5[1] | |

| プロジェクト:地球科学、プロジェクト:災害 | |

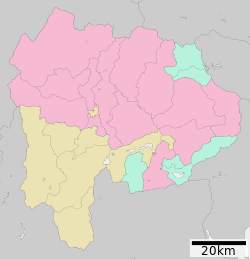

| Image may be NSFW. Clik here to view.  | |||||

| |||||

| Image may be NSFW. Clik here to view.  日本 日本 | |||||

| 中部地方、甲信越地方 | |||||

| 19000-4 | |||||

| JP-19 | |||||

| 4,465.27km2 (境界未定部分あり) | |||||

| 818,455人 (推計人口、2018年4月1日) | |||||

| 183人/km2 | |||||

| 埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県 | |||||

| カエデ | |||||

| フジザクラ | |||||

| ウグイス | |||||

| 県の獣:カモシカ 県の歌:山梨県の歌 県民の日:11月20日 | |||||

| 後藤斎 | |||||

| 8000020190004 | |||||

| 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 Image may be NSFW. Clik here to view.  | |||||

| 山梨県 | |||||

| Image may be NSFW. Clik here to view.  ■― 市 / ■― 町 / ■― 村 | |||||

| 日本の都道府県/山梨県 | |||||

| 表示 ウィキプロジェクト | |||||

山梨県立博物館”かいじあむ”は「山梨の自然と人」をメインテーマとした博物館です。山梨に暮らす皆さん、そして山梨を訪れる皆様にぜひご利用頂きたい気持ちを動画に込めました。鑑賞するだけでなく、様々な体験を通じて、より深く「やまなし」を知ることができる”かいじあむ”にぜひお出かけください。

山梨県立博物館公式サイトはこちら→http://www.museum.pref.yamanashi.jp/

山梨県立博物館公式FBもあります→https://www.facebook.com/kaiseum.ypm

英語版(English Ver.)PR動画→https://www.youtube.com/watch?v=lcFT-...

中国語版(中國版)PR動画→https://www.youtube.com/watch?v=ha2aZ...

| Image may be NSFW. Clik here to view.  | |

Image may be NSFW. Clik here to view.  Image may be NSFW. Clik here to view.  | |

| かいじあむ | |

| 山梨県に関する自然展示、歴史展示 | |

| 守屋正彦 | |

| 山梨県 | |

| 8,760m2 | |

| 2005年10月15日 | |

| 〒406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田1501-1 | |

| プロジェクト:GLAM | |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  ■-甲斐国 ■-東海道 | |

| 甲州(こうしゅう) | |

| 東海道 | |

| 山梨県 | |

| 上国 | |

| 中国 | |

| 4郡31郷 | |

| (推定)山梨県笛吹市内の3ヶ所 | |

| 山梨県笛吹市(甲斐国分寺跡) | |

| 山梨県笛吹市(甲斐国分尼寺跡) | |

| 浅間神社(山梨県笛吹市) | |

| テンプレートを表示 | |

| 全座標を出力 - KML |

| 全座標を出力 - GPX |

| 位置データを出力 - RDF |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  拝殿 | |

| 山梨県笛吹市一宮町一宮1684 | |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  北緯35度38分51.93秒 北緯35度38分51.93秒東経138度41分50.79秒座標: Image may be NSFW. Clik here to view.  北緯35度38分51.93秒 東経138度41分50.79秒 北緯35度38分51.93秒 東経138度41分50.79秒 | |

| 木花開耶姫命 | |

| 式内社(名神大)論社 甲斐国一宮 旧国幣中社 別表神社 | |

| (伝)第11代垂仁天皇8年 | |

| 流造 | |

| 一宮浅間神社 | |

| 4月15日 | |

| 御幸祭 | |

Image may be NSFW. Clik here to view.  Image may be NSFW. Clik here to view. 浅間神社 | |

| テンプレートを表示 | |

| 全座標を出力 - KML |

| 全座標を出力 - GPX |

| 位置データを出力 - RDF |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  武田信玄(左)・上杉謙信(右)一騎討像 長野市八幡原史跡公園 | |

| 戦争:戦国時代 (日本) | |

| 年月日:1553年(天文22年)- 1564年(永禄7年) | |

| 場所:日本信濃国川中島(現:長野市南郊) | |

| 結果:勝敗着かず | |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  武田軍 武田軍 | Image may be NSFW. Clik here to view.  上杉軍 上杉軍 |

| Image may be NSFW. Clik here to view.  武田信玄 武田信玄Image may be NSFW. Clik here to view.  武田信繁 † 武田信繁 † | Image may be NSFW. Clik here to view.  上杉謙信 上杉謙信Image may be NSFW. Clik here to view.  村上義清 村上義清 |

| 2万0000余? | 1万3000余? |

| 山本菅助,武田信繁,諸角虎定戦死 他4000人死傷 | 主要な重臣に死傷者なし 他3000人死傷 |